▼ WPの本文 ▼

服好きに支持されるブランドのデザイナーにフォーカス。彼らはどのようにしてデザイナーになったのか? コレクションを通して伝えたいことは何か? これから、どんなクリエイションをしていくのか? デザイナーの過去、現在、未来のストーリーをロングインタビュー。

第5回はゴッホ美術館やフォトグラファー田島一成さんとのコラボアイテムが話題のタグス ワーキングパーティ プロダクションズ。アーティストのような風貌の森岡喜昭さんは、実は裏原宿カルチャーの申し子だった!?

森岡喜昭

1985年、東京都生まれ。文化服装学院在学中の2005年、タグス ワーキングパーティ プロダクションズを立ち上げる。卒業後は、M&M CUSTOM PERFORMANCEでアパレルデザインを担当し、並行してタグスを継続。2018年に森岡デザイン事務所を設立し、ショップロゴやオリジナルプロダクトをデザインするグラフィックデザイナーとしても活躍。

校則に反発して高校時代

髪をモヒカンに

――タグス ワーキングパーティ プロダクションズ(以下、タグス)はブランド始動から今年で17年。専門学校時代にブランドを立ち上げられたとのことですが、子ども時代からファッションが身近だったそうですね。

実家は明治16年(1883年)から続く着物の仕立屋です。初代は日本橋にあった白木屋(後の東急百貨店日本橋店。1999年に閉店)の着物を仕立てていたそうです。関東大震災の後、大田区に移り、父親は5代目。有名なところではサントリーのお茶『伊右衛門』のCMの着物を仕立てています。

――ご実家がそのまま仕事場だった?

はい。だから意識はしていませんでしたが、頑固な職人や住み込みの弟子もいるような着物の仕事の世界を幼少期から見ていました。

――洋装のファッションとの出会いは?

小学校5年生です。自由が丘にセブンエイトという古着屋があって、僕が行くと店長さんやオーナーが洋服の説明をしてくれたんです。ラッセルのベージュのスウェットに白い跡がついているのが「カッコいい」と教えられて、お年玉を握りしめて当時3,000円くらいで買いました。今でもとってあります。それが始まりかな。

――入口はやはり古着なんですね。

中学高校時代が2000年代初頭なので、いちばん影響を受けたのは裏原宿ですね。中学高校は神奈川の進学校で、校則がめちゃくちゃ厳しかった。髪は耳や襟足にかからない長さとか、学校指定のカバンまであって。その校則が嫌で、まず髪型を校則に触れないモヒカンにしてみようと。

――いきなりですか?

先生方は当然とまどうわけですよ。その姿を見て「勝った」(笑)。学業優先の学校だったので、ファッション好きな友だちがいるわけもなく、エイプやアンダーカバーもひとりで列に並んで買っていました。それが当時はディズニーランドのアトラクションに行くような楽しみ方で(笑)。

――そんな進学校から文化服装学院に進むのはかなり異例ですよね?

そうでしたね。進学を意識し始めるタイミングで、クラスのオオツ君が「森岡君、このアンダーカバーの新聞記事、見た?」と、朝日新聞の切り抜きを持ってきてくれたんです。

――アンダーカバーがパリコレに進出するという2002年の記事ですね! これを皮切りに東京コレクションを盛り上げていた、ナンバーナインやN.ハリウッドも海外に進出しました。

その時代を経験していたので、親に「大学に行きなさい」と言われても進学する意味がわからなくて(笑)。なのに高校の担任や友だちからも「専門学校は行っちゃだめだ!」(笑)。誰からも賛同を得られず、もやもやしているときに文化服装学院のオープンキャンパスに行ったら、感覚的に合っているなと。親を説得して入学しました。

手刷りTシャツがきっかけで

ブランドを立ち上げる

――文化服装学院に入学して何か変わりましたか?

入学してまわりを見渡すと、コム デ ギャルソン、ヨウジヤマモト、メゾン マルタン マルジェラ…学生のファッションがみんな似ていたんです。このままファッション業界に行きたいという気持ちになれなくて、僕もマルジェラなんかをミックスして着ていたんですが、一度リセットしようと。無地Tにジーンズ、足元はコンバースのオールスター。頭も坊主にして出家したんです(笑)。

――ファッション出家!

デザインとは何か? カッコいいとはどういうことか? 考えました。裏原宿も衰退しはじめていたんですが、そんなときに原宿にフィロソフィーができた。

――WTAPSのデザイナー、西山徹さんがつくった古き良き時代を感じる店ですね(2003年にオープンして2005年に閉店)。スーベニアTシャツがおいてあるくらいで、あとはカルチャー的な本やCD。「人が集まる店をつくりたい」とオープンのときに話していました。

友だちに連れていかれたんですが、見たら「コレやりたい!」って心を動かされました。それからは学校を休んでフィロソフィーに通っていました。通い続けるうちにお店の方とも仲よくなり、音楽やアート、映画などの情報を教えてもらいました。

――フィロソフィーというコミュニティに入ったわけですね。

高校時代から僕の髪を切ってくれているABBEYの松永(英樹)さんが、当時BAPE CUTS(NIGO®が手がけた美容室。2002年オープン)をやっていて、「ヨシアキ、“Tシャツくん(Tシャツにオリジナル柄をプリントできる機械)”を一生貸してあげるから、何かつくりなよ」と機械を譲ってくれたんです。

――粋なはからい(笑)。

それからはもう学校の課題も毎日“Tシャツくん”でプリントしまくって(笑)。9.11の後だったので、ビン・ラーディンが載っている『TIME』(アメリカのニュース雑誌)を買って、切り抜いてコラージュして、コピー機で印刷して製版して。

――アナログの時代でした。

シルクスクリーンの製版シートがそこそこの値段だったので、それを買うためにTシャツを売って。口コミで文化服装学院の仲間内に広まって、テレビで音楽番組を観ていたら出演したミュージシャンまで着ていた(笑)。

――どんなTシャツだったんですか?

超単純なマイケル・ムーア(アメリカのドキュメンタリー映画監督)の顔をイラストにしたTシャツです。それが評判を呼んで、当時から憧れのファッションデザイナーに欲しいと言われて、プレゼントしたこともありました。

――すごい!

すごくやりがいを感じましたね。それでブランドをやりたいと思って同級生何名かに「いっしょにやらない?」と声をかけて、タグス ワーキングパーティ プロダクションズをはじめました。

――グループだったから「ワーキングパーティ」! タグスというブランド名はどうやってつけたんですか?

タグスはストリートアートのタギングに由来します。ブランドよりも個性を主張するという意味合いで、僕がつけました。

プロダクト以外にも

こだわってタグスを展開

――タグスを立ち上げていましたが、卒業後は裏原宿のショップの内装などを手がけて、アパレルも展開しているM&M CUSTOM PERFORMANCE(以下、M&M)に所属されたんですよね。

それも行きつけのCafe&Bar Delightのオーナー、マサさんの紹介でした。M&Mに入ってからは店頭に立ったり家具の出荷をしたり、いろいろとやっていました。アパレルはTシャツのグラフィックをメインにワークウエアのデザインもして。M&Mの感覚をつかむのに1年くらいかかりました。

――その間タグスは?

休んでいました。タグスのメンバーもそれぞれ就職したので、みんなが仕事に慣れた1年後のタイミングでまたはじめたんですよね。恵比寿に友だちの店があったので、そこに什器を置いてTシャツを販売していました。裏原ファンのブログでバズって、海外から問い合わせがきたり(笑)。

――M&Mとタグスをどうやって両立していたんですか?

平日は各自の仕事をして週末にタグスをやるという感じでした。地方のセレクトショップからもオファーがくるようになって。いわゆる普通のオーダーシートではつまらないと思って、外国の雑誌の広告のようなイメージで、サンプルカタログをつくって一式封筒に入れて。Tシャツの元ネタ写真をポストカードにして同梱したり(笑)。これがオーダーセットなんです。

――凝りに凝っていますね! プロダクト以外のところに力を入れたり、グラフィックが危なかったり…このゲリラ感も裏原宿っぽい(笑)。

友だちがコラージュ作品をつくったときは、丑年だから牛のポーチをつくったり(笑)。当時年末年始の休みを利用して、タグスのメンバーと海外旅行にもよく行っていました。NY、パリ、ロンドンで見た異国のデザインに触発されて、自分流のグラフィックを追求していました。イメージ的には「海外のアングラなブランドをやっているデザイナー」という、空想の中で生きている“もうひとりの自分”がデザインしているような。

――シャツのプリントなど、今のタグスにもつながるグラフィックですね。

タグスをネクストレベルに進化させたいと思っていたとき、メンバーのひとりが生産管理で就職した宇野薫商店(UCS)に、コーナー展開させていただけることになったんです。そのころご縁があって、スタイリストの山本康一郎さんにお会いする機会がありました。

――今では「スタイリスト私物」のディレクターとしても有名です。

お話する中で「グラフィックTシャツは、遊んだほうがいいよ」と言われたのが印象的でした。その真意は聞かなったんですが、「手刷りでプリントしているその風合いだとか、グラフィックのバランスやネームも特徴があっていい」と。最後には「続けていったほうがいいよ」と激励もしてくださった。

――スゴイ体験をしましたね(笑)。

その言葉に勇気づけられて、自信も持てた。その後すぐ自由が丘に部屋を借りて、タグスのアトリエをつくりました。家賃3万円の古いアパートでしたが、僕にとっては“ファクトリー”のような大切な制作の拠点。『ポパイ』の“基地部屋”特集で取材されたこともありました。

――[2010年8月号の『ポパイ』の掲載ページを見て]このころはまたモヒカン(笑)。パンクとポップアートが森岡さんの原点なんですね。

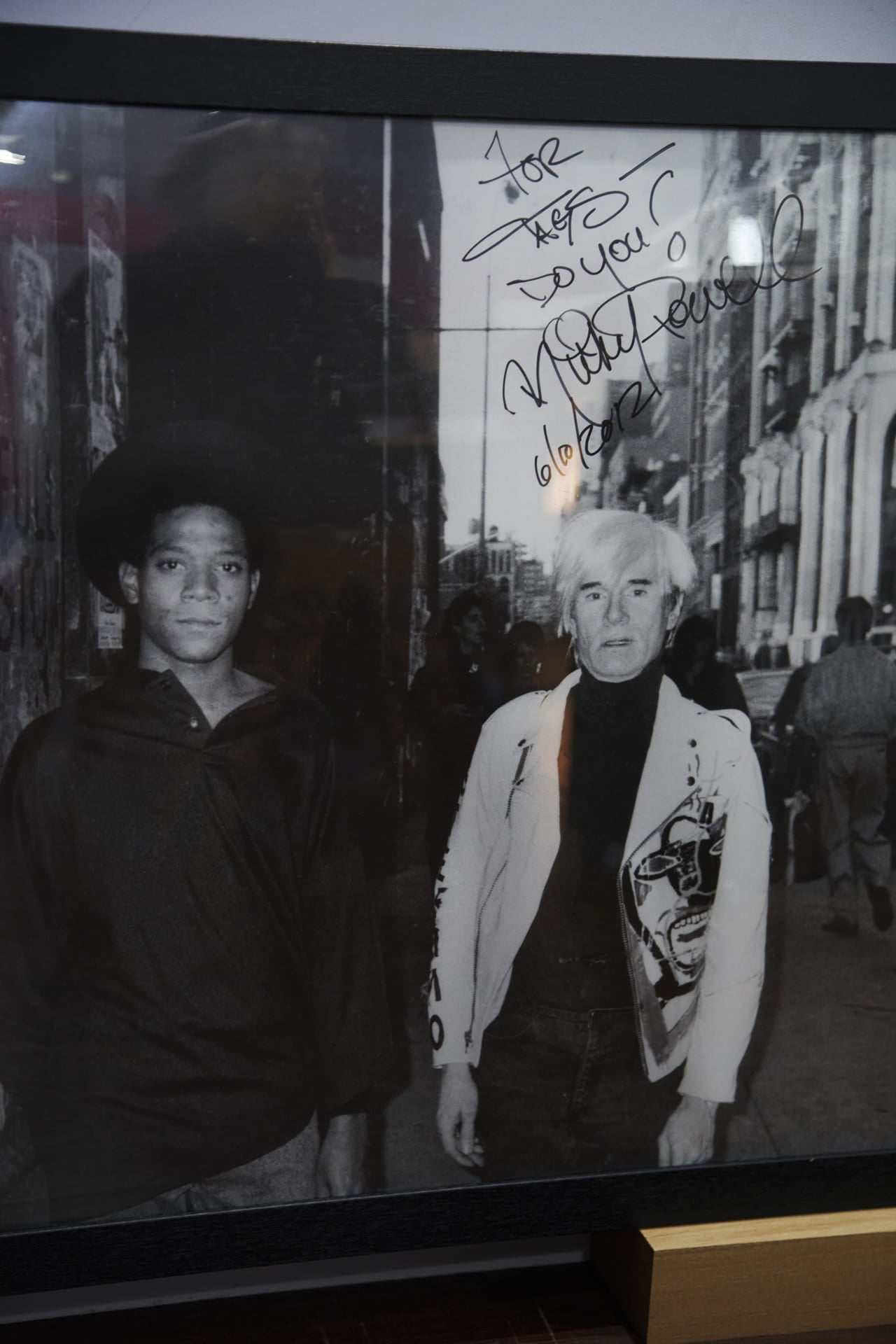

ポップアートの中でもアンディ・ウォーホルにはものすごく影響を受けましたね。パンクに関してはファション以上に反骨精神。それがタグスのひとつのテーマやメッセージになっています。ただ奇抜というのではなく、流行に流されない考え方、独自の解釈の在り方というのはものづくりをするうえで大事なことだと。

作品展示会を開催して

タグスの世界観を確認

――2010年は多忙を極めたわけですね。

ただ面白かったんですよね。売れなくてもいい、ぐらいの勢いで(笑)。純真に楽しむための手段が洋服づくりでした。その翌年に震災が起こって…。立ち止まっていろいろなことを考え直そうというひとつのきっかけでしたが、これからどうやって生きていこうと考えはじめたら、グラフィックをつくろうとすると吐き気に襲われるようになって…。精神的に崩壊していました。

――WTAPSの徹さんにもそんな時期があったといいます。繊細なところもシンクロしていますね。

一度いろんなことを整理したいと思って、2013年の12月に、自由が丘の+DIG+INNER? GALLELY WORKSHOPというギャラリーで自分の作品を展示することにしたんです。一般公開形式で3日間だけの開催でしたが、多くの友人だけでなく一般の方も見にきてくださった。

――このときのポスターが今も事務所に飾られているんですね。

1階には作品を展示し、2階は自由が丘のアトリエを壁紙で再現して。1階の展示ではストリートで着るなら迷彩のパンツ、美術館なら白いシャツと背景にその洋服に合う場所のポスターを貼って、TPO提案もしました。普段、洋服の説明をする機会なんてなかったんで、そういうことをなんだか自分に言い聞かせていたような気がします。タグスがつくる世界観はこういうことだという証明をしたかったんだと思います。

――それでリセットできたんですね。

2013年の9月には宇野薫商店も閉店したので、ひとまず創作活動に専念して。その後はM&Mの仕事を続けていましたが、2017年に友だちが「またやろう」と声をかけてくれたので、独立することにしました。

――そのあとタグスが再始動すると。

2018年にファッションインプルーバーの関隼平さん(1LDKから独立)と知り合って、彼のポップアップストア「PARKS」でタグスの商品を販売していただいたり、合同展示会に誘っていただきました。お店のテーマに合わせて作風を変えたり、展示会でもパレットサポーターという什器を使って独自の展示をしたり。そんなことがきっかけで、また仕事が広がっていきました。

――初期から見せ方を大事にしていますよね。

洋服だけでなく、パッケージやディスプレイも含めてブランドだという解釈があるので、世界観づくりにはずっと励んでいます。関さんの展示会をきっかけにA PRESSにPRをお願いするようになり、それからポップアップストアの機会が増えて。その都度いろんな嗜好を凝らしています。

――どのポップアップもハンバないですね!

ブランドの世界観を構築する中で、2019年からはタグス トレードマーク(TAGS TRADMARK)というレーベルを設けて、タグス ワーキングパーティのほうをアートワークに特化したレーベルにしました。

斬新なクリエーションで

次々とコラボのオファーが

――その後の2020年のゴッホ美術館とのコラボは斬新でした。美術館コラボなのに、絵が出てこないという。

このときはゴッホ美術館に所蔵されている「The Letters(ゴッホの手紙)」にフォーカスしたんです。ゴッホがゴーギャンに宛てた手紙を一枚絵にすることで新しい表現にトライして。絵画的モチーフとしては、弟のテオ宛ての手紙に書かれたパレットだけを使いました。

――展示会は田舎の美術館風の演出をしたそうですね。

マンションの地下スペースに部屋をつくって、什器の代わりに牧草を使いました。このコラボがきっかけでディストリクト ユナイテッドアローズの栗野(宏文)さんが「ディストリクトもアートやミュージアム的な考え方を意識しているから、ぜひやりましょう」といってディストリクトで取り扱ってくださって。うれしかったです。

――秋にはスタイルを変えて第2弾を展開。コロナ禍が深刻さを増した時期でした。

コロナ禍が世界中に広まり、本国のゴッホ美術館での展開が流れてしまったんです。ショップもミュージアムも閉鎖されて、閉塞した中でデザインを考えていました。それで「もし背中にゴッホのアート作品があったら、電車の中でもリラックスできるんじゃないか?」と思い、2回目は絵画を全面にプリントすることにしました。

――それぞれの絵画に合わせて、ゴッホの手記から言葉を選んでタイポグラフィとミックスしたんですよね。

はい。これがトレーディング ミュージアム コムデギャルソン 東京ミッドタウンでも展開されることになったのは、かなりうれしかった。ファッションの道に進んだのは川久保 玲さんの影響も大いにあったので、「自分のスタイルを貫いて、前へ進もう」という自信にもなりました。

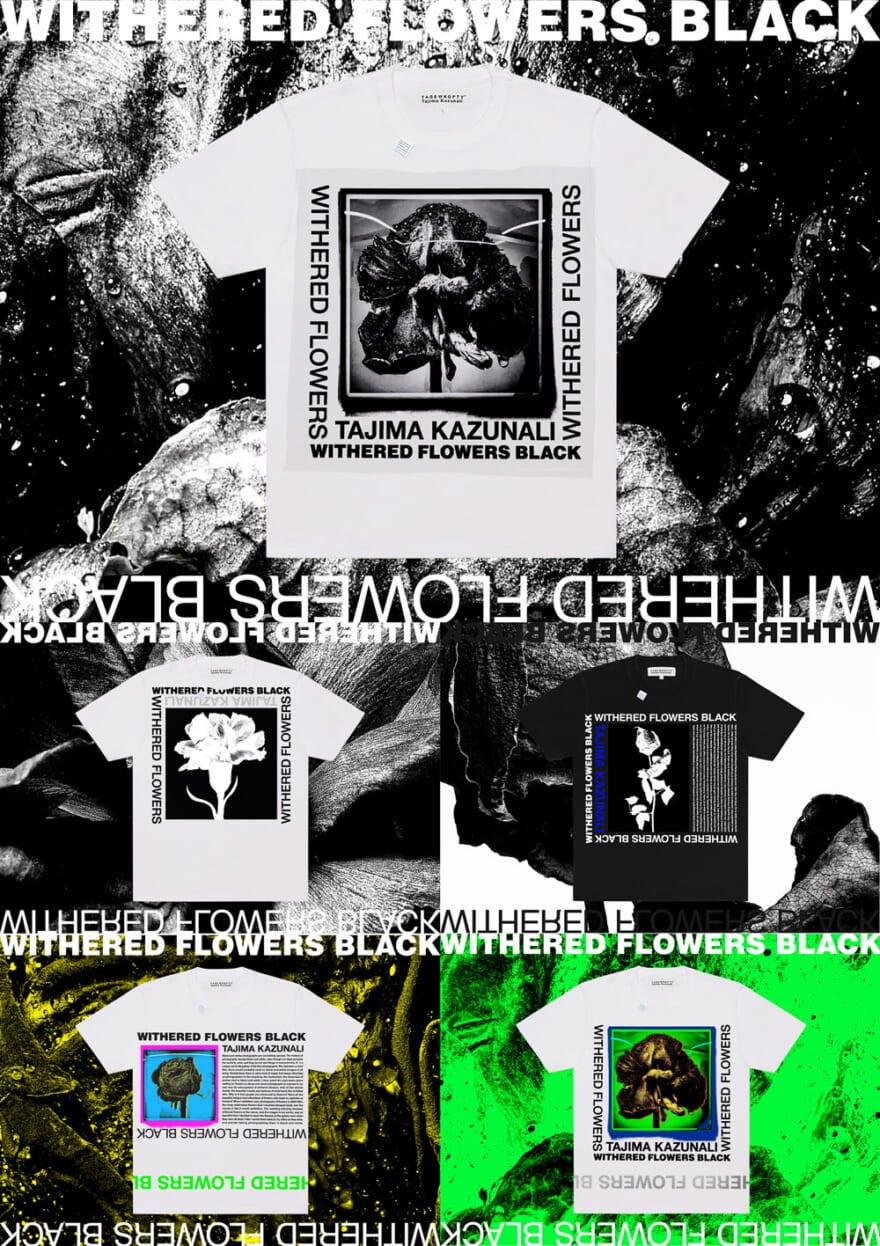

――第2期のタグスは川久保さんからお墨付きをもらったわけですね。美術館に続いては、昨年フォトグラファーの田島一成さんとのコラボがありました。

これは田島さんから「初めてヒップホップが日本に入ってきたときのような衝撃」というリクエストだったので、田島さんのギャラリーに写真を見に行ったときの印象をグラフィックにしようと心に決めて製作しました。

――枯れゆく花をテーマにした「WITHERED FLOWERS」をタグス流に文章とミックスしています。

写真集に坂本龍一さんが寄稿していて、きれいな文章が自分の中にスッと入ってきて。その文章を英語にして、枯れた風合いを出すために印刷した紙を破ったり揉んだりして、田島さんの花と融合しました。

――このコラボレーションもとても好評だったとうかがっています。

この6月末に第2弾が出ます。今回のタイトルは「WITHERED FLOWERS BLACK」。今年1月に開催した展覧会の臨場感と、作品が放つシンプルな香りをイメージしたTシャツコレクションです。

――ボーダーレスに活躍する森岡さんにとってファッションとは何でしょう?

流行を追いかけるとか先取りするとか、そういうことではなくて、今の時代に合うもの、今着たいものを僕はつくっています。いわゆるファッションブランドとは違うスタンスで、これからも数は少ないけれどいいものをしっかりつくりたい。

――クリエーションを通して伝えたいことはありますか?

いろいろな角度からものを見たほうがいいということ。その上で自分がよいと思うものを選べばいいと思います。ブランドの理想としては枠にはまらず「それどこの?」と聞かれるような存在でありたい。あとはやっぱり、TPOは意識しつつ、おしゃれをしてほしいと思います。スーツを着るシーンで、タグスのTシャツを合わせてもらえたら本望です。

BRAND PROFILE

TAGS WKGPTY PRODUCTIONS(タグス ワーキングパーティ プロダクションズ) シーズンにとらわれず、カッコいいと思えるプロダクトを世に送り出す。今季はTAGS WKGPTY×pgコラボで初めてスニーカーを展開。アートなコラボの最新作、フォトグラファー田島一成氏との第2弾が6月25日から発売に。7月には日比谷花壇日比谷公園店でもポップアップストアを開催!

HP / インスタグラム

Photos:Kenta Watanabe(portrait&report) Composition & Text:Hisami Kotakemori

▲ WPの本文 ▲

![「表現のベースにはDIYと反骨精神があると思います」 森岡喜昭さん [タグス ワーキングパーティ プロダクションズ デザイナー]](https://www.mensnonno.jp/wp-content/uploads/2022/06/designerinterview5-880x660.jpg)